汉学家、翻译家参观周立波故居。

中国当代作家签名版图书珍藏馆阅览区。

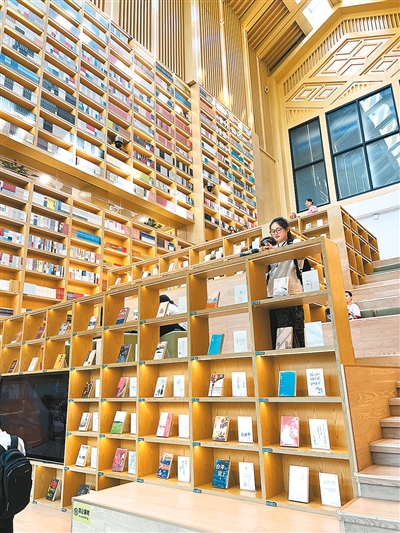

中国当代作家文学成就展上,由图书封面拼成的“文学”大字墙。

土耳其汉学家吉来在阿来清溪书屋留言。

保加利亚汉学家思黛留言:“清溪村很棒!”

来到清溪村时,池塘中荷叶田田,花朵开得正盛;花鼓戏唱腔清丽,余音不绝如缕;作家书屋敞着门,迎接四方读者;三三两两的孩子走进中国当代作家签名版图书珍藏馆,用阅读给夏日的燠热带来一丝清凉……这座古老的村庄因作家周立波而闻名,又因文学走出了一条文旅融合发展之路。

7月24日至25日,由中国作协主办的“在世界文学地图上发现清溪——汉学家、文学翻译家走进清溪村”活动在此举行。来自11个国家的12位汉学家、文学翻译家与9位湖南作家齐聚这座“文学村庄”,开启跨越文化与时空的文学对话。

周立波故里来新客

“这个离城二十来里的丘陵乡,四围净是连绵不断的、黑洞洞的树山和竹山,中间是一片大塅,一坦平阳,田里的泥土发黑,十分肥沃……林里和山边,到处发散着落花、青草、朽叶和泥土的混合的、潮湿的气味。”这是周立波笔下的清溪村。1954年末,为深入了解全国农业合作化运动的实际情况,在北京工作的周立波决定回到湖南益阳老家体验生活,并在1957年底创作完成了这部载入中国当代文学史的杰作。

《山乡巨变》不仅在中国颇有影响,还被翻译成多个语种在世界传播。保加利亚汉学家思黛说:“来清溪村前,我就看过《山乡巨变》。早在20世纪五六十年代,这本书在保加利亚就有译本。”他认为,写小说要关注人物的个性。周立波深谙此道,他爱笔下的人物,写出的故事才能精彩、有趣。此外,周立波的代表作《暴风骤雨》在保加利亚也有译本,思黛的学生近年还翻译了周立波的《山那面人家》。

如今,在清溪村,周立波故居被完好保存。这座已有200多年历史的院子,是作家出生、成长、创作《山乡巨变》的地方。“立波是作家的笔名,源于英文‘liberty’,体现了他对自由的追求和渴望。”“1942年,周立波参加了延安文艺座谈会,亲耳聆听了毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》,确立了深入生活、扎根人民的创作观。”踏入老宅,汉学家、翻译家们认真聆听讲解,仔细观看一张张老照片和泛黄的手稿,了解周立波的生平和文学追求。

来自突尼斯的哈立德对周立波并不陌生。“我本科时就聆听过老师讲述周立波先生的故事,如今在突尼斯教授中国现代文学,我总向学生强调,这位扎根解放区的作家,和丁玲、赵树理等一样,是具有典型民族风格和民族气派的作家。”在他看来,周立波的价值在于让我们明白,“文学不是高高在上的,而是扎根在泥土里,和村庄一起生长。”